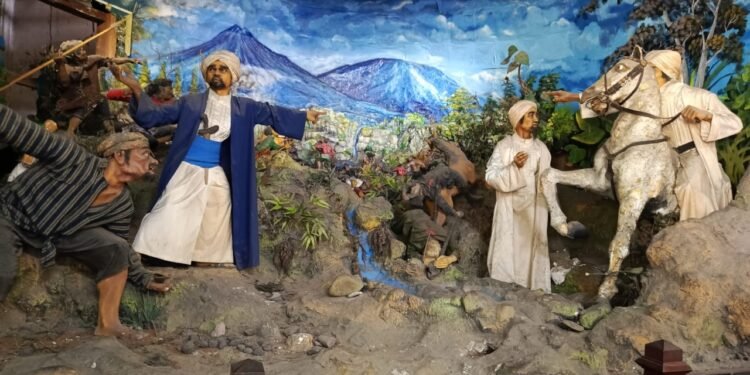

Jakarta, CoreNews.id – Perjuangan Diponegoro diabadikan di Keraton Solo. Perjuangan tersebut, diabadikan dalam salah satu diorama di Keraton Surakarta. Sebuah diorama yang unik, karena Keraton Surakarta pada masa lalu terlibat mendua terhadap Diponegoro (Saleh A. Djamhari, 2023:69). Antara membantu Belanda dan membela Pangeran Diponegoro.

Diorama ini diawali dari patung gagah Pakubuwono (PB) 6 yang ditangkap Belanda dan dibuang ke Ambon. Sosok yang berniat melanjutkan perang Diponegoro ini, gagal karena ditangkap Belanda sebelum perjuangan dimulai. Penangkapan tersebut dinilai melibatkan Ranggawarsita. Sebagai akibatnya, ia kemudian dibuat tidak pernah naik pangkat, sebagai bentuk hukuman.

Diponegoro pantas mendapat apresiasi Keraton Surakarta karena berkatnya, Keraton Yogyakarta kembali menjadi negara Uttama. Sebelumnya, kekalahan atas Perang Sepei dari sebab melawan perintah Raffles, membuat Keraton Yogyakarta dipermalukan. Sultan Hamangkubuwono (HB) 2 dibuang dan Yogyakarta menjadi negara yang dinilai Nistha. Hal ini karena, Sultan menyerah dan kemudian ditangkap Inggris.

Kondisi yang sama dengan Sunan Amangkurat 3 yang menyerah dan ditangkap Belanda serta kemudian dibuang ke Sri Langka saat melawan PB 1. Sunan yang kemudian dinilai para penulis Babad Tanah Jawi disebut sebagai Sunan Nistha ini, dikisahkan memang pantas ditangkap dan dibuang dari sebab sebelumnya membuat paman dan keluarganya yang kemudian menjadi PB 1, hidup sangat sengsara. Kondisi yang kemudian membuat keturunan Amangkurat 3 tidak lagi berhak memerintah kerajaan.

Pemberontakan Diponegoro membuat ‘magi’ Yogyakarta kembali ada. ‘Magi’ yang membuat Yogyakarta pantas dihormati sebagai sebuah negara karena memiliki kawula negara yang peduli kepada negaranya. Selain itu, pemberontakan Diponegoro berhasil mengangkat dari negara Nistha kembali menjadi negara Uttama. Keberanian Diponegoro berhasil mendudukkan Sultan yang dibuang, HB 2, kembali menjadi raja. Dengan demikian, keturunan HB 2 layak dan sah terus mewarisi Kasultanan.

Suara-suara keras dari Belanda yang berkehendak Yogyakarta dihapuskan dan langsung diperintah Belanda, teredam berkat strategi dan keberanian Diponegoro. De Kock sebagai pemimpin dan pemenang perang bahkan secara tegas menolak ide tersebut. Dikhawatirkan penghapusan Yogyakarta akan membuat semua kerabat raja dan jajaran Kepatihan akan melawan Belanda, seperti yang dilakukan Diponegoro. Sementara itu penghapusan dinasti Hamangkubuwono juga mendapat perhatian dari Raad van Indië. Raad van Indië menentang pembubaran Kasultanan Yogyakarta terutama sejak Sultan Sepuh berada di tahta sejak 1826 dengan salah satu alasannya agar tidak memperluas musuh (Saleh A. Djamhari, 2023:262).

Dalam banyak peperangan di Nusantara, perlawanan yang dilakukan melawan Belanda pasti di netralisir dan kemudian kerajaan yang mendukung dihapus. Seperti perlawanan Kerajaan Palembang, Aceh, dll. Semua bisa dihapus dengan mudah, karena rakyat mereka dinilai tidak bersama negaranya. Yogyakarta berbeda. Strategi perlawanan Diponegoro menjadi simbol perlawanan rakyat saat kekuasaan penguasa hilang. Bukan perlawanan Kasultanan Yogyakarta kepada Belanda. Strategi jitu yang kemudian diadopsi HB 9, kala ia menerapkan taktik ini dalam Serangan Umumnya. HB 9 membuka mata dunia sebagaimana yang dilakukan Diponegoro saat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948 kala Agresi Militer II. Strategi jitu tersebut, untuk menunjukkan Indonesia atau Yogyakarta masih ada, karena rakyat tetap berada di belakang Indonesia atau Yogyakarta.

Perang Multidimensi

Perang Diponegoro adalah perang yang sangat unik. Perang yang dilakukannya, bukan sekedar perang dengan tujuan menjadikan Pangeran Diponegoro menjadi Sultan. Diponegoro sendiri memproklamirkan diri sebagai Sultan Abdulhamid, baru pada tanggal 18 Februari 1828. Jadi setelah 3 tahun berperang. Karena itu, dimungkinkan banyak tujuan perang dilakukan. Seperti diantaranya pernyataan informasi Pangeran Mangkudiningrat yang menyatakan pemberontakan Pangeran Diponegoro dilakukan karena Residen Smissaert suka duduk di dampar (tahta) Sultan (Saleh A. Djamhari, 2023:259). Semua itu bisa terjadi, karena Yogyakarta kala itu masuk ke ranah negara Nistha.

Dalam melaksanakan perlawanannya, Diponegoro menggunakan siasat perang multidimensi pertama di Jawa. Siasat perang yang kini diadopsi jadi strategi perang modern. Perang yang tidak hanya melibatkan domain fisik namun juga aspek-aspek non-militer seperti ekonomi, ideologi, dan sosial budaya. Siasat perang ini dilakukan karena negara Belanda kala itu memiliki militer yang paling kuat di Nusantara. Sementara itu Diponegoro hanya pribadi yang tidak bisa menggunakan akses militer kasultanan. Siasat perang multidimensi ini, diwujudkan dalam bentuk perlawanan guna mendirikan balad (negara) Islam dan menolak ekspansi kapitalisme atau liberalism ataupun kekuatan asing yang dianggap mengganggu sistem sosial dan keagamaan orang Jawa (Saleh A. Djamhari, 2023:5).

Diponegoro juga menggunakan taktik perang baru yaitu perang skala terbatas yang juga diadopsi jadi strategi perang modern, karena hanya berfokus melawan Belanda. Tidak melawan Kasultanan, Kasunanan, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Perang ini dilakukan untuk membuktikan rakyat Jawa (Yogyakarta) mampu lebih unggul dalam berperang dibandingkan Belanda. Sebuah perlawanan melawan hegemoni Belanda, yang pada masa itu merasa menjadi pemenang semua peperangan di Nusantara.

Taktik perang ini dicatat berhasil, karena Belanda terpaksa harus melibatkan pasukan profesional Eropa. Pelibatan pasukan Eropa dapat dilihat di memoar Kolonel Jhr. F.V.A Ridder de Stuers (Saleh A. Djamhari, 2023:5). Demikian pula dalam surat Diponegoro ke Tumenggung Rangga Surodilogo, Diponegoro memerintahkan pajak tetap dipungut untuk membantu peperangan melawan orang Eropa (Saleh A. Djamhari, 2023:62). Selain itu, Belanda melibatkan Kasultanan, Kasunanan, Mangkunegaran, Pakualaman, serta pasukan Nusantara lain untuk menetralisir perlawanan Diponegoro. Karena itu Perang Diponegoro sesungguhnya bukan Perang Jawa, tapi perang Eropa melawan Jawa (Yogyakarta). Perang militer profesional Eropa melawan para petani Jawa. Hal ini sesuai informasi Pangeran Mangkudiningrat, dimana banyak orang kecil yang keluar desanya membantu Diponegoro, (Saleh A. Djamhari, 2023:260).

Sekalipun telah mengerahkan segala upaya yang ada, Belanda tetap juga tidak berhasil. Hegemoni Belanda segera runtuh, karena kehormatan dan keberanian militer Belanda yang dibanggakan ternyata hanya ilusi. Belanda baru berhasil setelah membuang kehormatan dan keberanian militernya, untuk kemudian melakukan tipu muslihat. Dimulai dari pesan Kolonel Cleerens atas nama Jenderal De Kock ingin bertemu dan berdamai (Saleh A. Djamhari, 2023:219). Saat mendatangi undangan dan bertemu, Diponegoro ternyata tidak boleh meninggalkan tempat dan kemudian ditangkap (Saleh A. Djamhari, 2023:222-224).

Diponegoro juga menggunakan taktik perang gerilya pertama di Jawa. Hal ini dilakukan karena Diponegoro menyadari bahwa pasukannya bukan militer profesional namun para petani atau orang kecil yang keluar dari desanya.

Sama-Sama dari Nistha Kembali ke Uttama

Keberadaan diorama perjuangan Diponegoro di Keraton Surakarta, sama-sama ingin menunjukkan Yogyakarta dan Surakarta pernah mengalami situasi sulit. Sama-sama dari Nistha kembali ke Uttama. Bila Yogyakarta perubahan dari Nistha kembali ke Uttama dilakukan melalui perlawanan rakyat yang digelorakan dalam perlawanan Diponegoro yang berujung Sultan HB 2 kembali menduduki tahta serta membuat keturunan PB 2 tetap berhak memerintah kerajaan, maka Surakarta lain.

Setelah PB 6 ditangkap, para pangeran Keraton Surakarta memang tidak ada yang melakukan perlawanan rakyat. Sekalipun demikian, para pangeran tetap melakukan perlawanan kepada Belanda dengan membuang ego pribadinya demi negara. Para pengganti PB 6 yaitu PB 7 dan PB 8 yang tidak lain merupakan paman PB 6, seperti serentak tidak mengangkat Putra Mahkota. Karena itu, tahta jatuh kembali ke keturunan PB 6 yaitu PB 9. Keturunan PB 6 selanjutnyalah yang tetap berhak memerintah Kerajaan.

Akhir Perang Diponegoro

Peter Cerey menyatakan jika perang Diponegoro merupakan momen yang menandai perubahan dari era perdagangan Hindia Belanda menjadi era ‘kolonial’ dimana Kerajaan Jawa secara penuh ditaklukkan oleh Belanda. Sementara itu Onghokham menilai, bahwa pemberontakan Diponegoro merupakan “perlawanan besar yang terakhir seorang pangeran melawan kekuasaan Belanda”, (Lihat Saleh A. Djamhari, 2023:x).

Pernyataan keduanya tentu tidak sepenuhnya tepat. Hal ini karena keempat kepala Kerajaan Jawa dicatat berani menolak untuk ikut Belanda ke Australia saat Belanda diserang Jepang. Hubungan yang menunjukkan Kerajaan Jawa secara penuh ditaklukkan, menjadi kurang tepat. Sementara itu terkait pemberontakan Diponegoro dipandang sebagai “perlawanan besar yang terakhir seorang pangeran melawan kekuasaan Belanda”, juga tidak tepat. Hal ini karena setelah perlawanan Pangeran Diponegoro yang berhasil menjadikan negara Nistha menjadi Uttama, situasi serupa tidak ada.

Perlawanan para pangeran Keraton Surakarta memang dicatat tidak sebesar pemberontakan Diponegoro. Namun case keduanya berbeda. HB 2 ditangkap setelah melakukan upaya perlawanan yang mendatangkan banyak korban. Sementara PB 6 tidak. Ia ditangkap sebelum melakukan perlawanan. Karena itu, perlawanan yang dilakukan para pangeran Surakarta juga berbeda. Namun intinya, sama-sama kembali menjadikan negara Nistha menjadi Uttama.

Dampak Perang Diponegoro

Diponegoro memang gagal menjadi Sultan Abdulhamid. Gagal mewujudkan hadirnya balad Islam. Namun Diponegoro tidak sepenuhnya gagal. Diponegoro mampu meruntuhkan hegemoni militer Belanda yang kala itu sangat unggul di Nusantara. Diponegoro hanya bisa ditangkap dengan cara ditipu dan bukan melalui aksi militer sekalipun telah melibatkan pasukan profesional Eropa.

Keberanian Diponegoro memarahi Jenderal De Kock saat perundingan (Saleh A. Djamhari, 2023:222 dan 223) dan memiliki kesempatan untuk membunuh Jenderal De Kock (Saleh A. Djamhari, 2023:223 dan 224) jika ia mau, tentu ketahui benar oleh Jenderal De Kock. Semua membuat keberanian Diponegoro menjadi sangat menakutkan. Di akhir hidupnya, Pangeran Hendrik putra dari Raja Belanda Willem I yang bertugas di Hindia Belanda pada 7 Maret 1837, menyempatkan diri mengunjungi Pangeran Diponegoro di Benteng Rotterdam, Makassar. Kunjungan yang dapat diartikan menandai penghormatan atas keberhasilan Diponegoro meruntuhkan hegemoni militer Belanda.

‘Keberhasilan’ Diponegoro tersebut kemudian membuatnya menjadi Ikon Perjuangan Kaum Pergerakan. Ikon ini tidak berlebihan, karena Diponegoro memang berhasil meruntuhkan hegemoni kehormatan dan keberanian militer Belanda yang didukung pasukan profesional Eropa, Nusantara dan Kasultanan, Kasunanan, Mangkunegaran dan Pakualaman dengan hanya bermodal prajurit orang kecil yang terpaksa keluar dari desanya dari kemiskinan yang menderanya.

Kuatnya ikon Diponegoro pada Perjuangan Kaum Pergerakan berhasil membuat Pemerintah Belanda di bawah Gubernur Jenderal de Jonge (1931-1936) bereaksi. Semua hal yang berbau Diponegoro dilarang. Dua guru Sarekat Rakyat (perubahan dari Sarekat Islam Merah) di daerah Salatiga dipecat karena di ruang kelasnya terdapat potret Sneevliet, Baars, Semaoen, Douwes Dekker, dan Diponegoro. Acara api unggun khas pemuda PNI juga dilarang. Apalagi peringatan Hari Diponegoro setiap 8 Februari (Lihat Aryono, Diponegoro, Ikon Perjuangan Kaum Pergerakan, Historia, 27 Februari 2015). Semua itu hanya semakin meneguhkan, jika Diponegoro sesungguhnya tidak sepenuhnya gagal sehingga dapat begitu saja dilupakan keberanian, kejeniusan taktik dan keteguhannya.*

Sumber:

Saleh A. Djamhari, Strategi Menjinakkan Diponegoro. Stelsel Benteng 1827-1830, Jakarta: Yayasan Komunitas Bambu, 2003.